This is engineering.

さて、今日はついに本格的な加工に入ることができる。

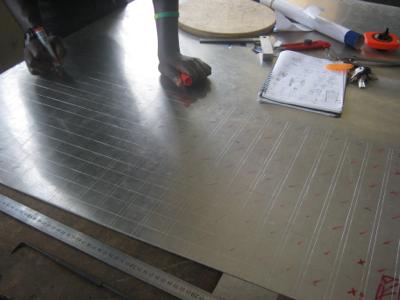

ラボに着くと、早速スティーブンがケガキ針を借りてきてくれた。まずは切断する部品のマーキングだ。切断する部品の共有をすべくみんなで集まる。こういう部品が必要だ、とプリントアウトした図面を見せ、 定規で位置を測ってケガキ針で印をつける。

ここでアブーが言った。少し寸法が大き過ぎないだろうか?もう少し高さを短くすれば、無駄が少ない。確かにもう少し小さくてもよさそうだ。この変更によりローターの円周が減少するので、80個の磁極が配置できるかどうか検証しなければならない。少し待ってて、とノートに手計算を始める。

ここでアブーがちょっと来て、という。スティーブンが何か思いついたようだ。アルミ板は厚みがあるので、今まで両側に2枚ずつ設けていた板を、1枚ずつにすれば材料が削減できるという提案だ。なるほど、アルミ板は剛性があるのでその改良はありだなと思う。

するとパーツはL字型になる。待てよ、そうすると対照形にすれば長方形のブロック1枚から2枚のパーツが得られるはずだ。そう提案するとアブーが、いや、その加工は不可能だ。ノコギリは一方向にしか入らないので、加工中に90度進路変更するのは無理だ、と言う。そうだそうだ、すぐにツールパスが頭に浮かぶのはさすが機械屋だなぁ、見習わなければ。

スティーブンも同じ疑問を持ったようで、なんでそうしないんだ、と同じ事を言う。だからプラズマやレーザーで切るんじゃないんだって、とアブーがまた厚紙をカッターで切って実演を始めた。口で納得させられなければ、厚紙を使う。それがここの作法なんだな、と興味深かった。

さて、設計変更を了承し、新たな部品の寸法が明らかになった。さて、あとはケガキ作業だ。

定規でマークした位置をつないで直線を引いていく。

けがき作業を行う筆者

こんな感じの直線を引いていく

みんなでけがく

ケガキが完了した。広い板をけがくのは割とエネルギーの要る作業だ。

さて、 次はこれを機械科に持っていく。機械科の工房(メカニカル・ワークショップ)にアルミ板を持って移動した。

機械科の先生方には昨日の午前中に挨拶とプロジェクト説明に伺っていたので話が早い。早速機械を準備してくれた。

金属の切断機。大きい。

ここでどのように切るのかを先生に伝える。すると何やら先生の顔が曇った。

アルミ板の端っこに、不要な部分として切り落とすマージンを設けていたのだが、これはマシンの刻み幅より小さくて切れないという。ケガキ方向を変えてこい、と先生が言っているようだ。

またケガキ作業を行うのは体力的にも時間的にも無理だ。本当に無理なのか?そう思って、そのマージンは無視してスパン方向に60mm刻みで切ってもらうのは駄目ですか?と言ってみる。つまりはケガキを無視する作戦だ。

そうすると、ケガキを無視するならそれでもいいという事になった。実はこの機械は最初に定めた切断長を自動で送る機構がついており、長手方向に同じ長さで切断する分にはケガキは実質的に不要だったことになる。なんということだ。

ここでも自分が言い出さなかったらまたケガキ作業を行うところだった。やはり、気を抜いてはならない。どうすれば効率的にできるかを常に考えるのだ。

スティーブンがアイザックは機械科なんだから指摘するべきだよと言い、アイザックは照れ笑いを浮かべている。

さて、同意がとれたので機械を動かし始める。金属板がいとも簡単に切断され、床に落とされていく。金属の切れる音はなんとも爽快だ。

この切断機のコントロールは足もとのフットスイッチで行う。機械科所属のアイザックがこの作業を買ってでた。

アルミ板の切断を行うアイザック

切りだされたアルミ板

なんとも簡単に切断を行うことが出来た。

つぎは、このパーツをL字型に切断する作業だ。ケガキ位置が変わったので、もう一度ケガキ作業が必要だが、これはまたしんどい作業になりそうだ。すると機械科の先生が、これ使うといいよとゲージがついたケガキ針を貸してくれた。おお、ナイス。これで作業が効率化する。というか、これは書類なしでも貸してくれるのね…。

さて、ラボに戻って新しいケガキ針を使ってケガキ作業を行う。これは早い。機械科のプライドが芽生えたのか、この作業もアイザックが先陣を切ってやりはじめた。

新しいケガキ針で作業の効率化

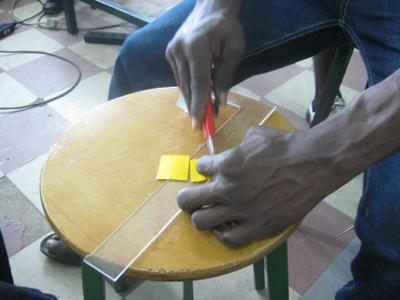

そして並行してL字型に切り落とす作業を進める。バイスを借りてきてアルミ板を固定し、ノコギリで切り落とす。

アルミ板をワイルドに切断する

切り出したパーツを見てアブーがちょっと待って、という。切り落とした後のパーツにはドリルで穴を開ける作業が必要だが、この状態だとドリルで穴を開けるのが難しい、という。そこでまた機械科に行ってドリルの穴を開けてから切り落とそうという事になった。

そしてその穴あけに使うドリルの話になる。ドリルビットには2mmを使うことを想定していたが、ラボには2mmはあったっけ?と棚を探す。するとモデラ用の2mmを発見した。だが、このミルは切削用なので先端が尖っておらず、穴あけには不向きだ。グラインダでエッジを落としてドリル用に改造しよう、とアブーが提案した。

切削用ミルのエッジを落としてドリル用に改造する

機械科に着くと、ちょうどドアから先生が出てきたところだった。スティーブンが、加工したいんですけど、と言うと軽く首を降っている。あちゃー、どうやら今ちょうど閉まったところのようだ。

ということでまた明日来ることに。こういう風に穴を開けたいんですと説明し、センターポンチを貸してもらう。

機械科からラボに戻る道すがら、最年少のオベッドが機械科に置いてある機械を思い出して「あんな機械みたことないよ、本当にでかいなあ」と独り言をつぶやいている。それを聞いたアブーが、「大型船のエンジン見たことある?このバスぐらいあるよ」と言う。オベッドは信じられないという顔をしていた。

ラボに戻ると、今度は支柱など残りのパーツの切断についてのミーティングだ。

図面を広げてミーティング

支柱となるパーツは木材を想定していたが、金属に変更したので若干の設計変更が必要だ。2枚のアルミ板の間に木材を挟み込み、中の木材でベアリングを固定することで合意した。また、他にもシャフトに開けるタップの径、ドライブシャフトに必要な溶接についても確認をした。

さて、ミーティングも終わったので部品のマーキング作業の続きだ。流れ作業で部品を回していく。トン、カンというハンマーの音が心地よい。白雪姫の小人たちのハイホーが聞こえてきそうだ。

ケガキ→マーカーで印をつける→センターポンチという流れ作業

ガーナ人は音楽が大好きだ。ラボでも誰かしらスピーカーで音楽をかけている。

音楽をかけながら楽しく作業

かかっている音楽はヒップホップ、R&Bが多い。驚くべきはオベッドが体を揺すりながらラップを口ずさんでいたことだ。NYのバスで小学生がRun D.M.C.のIt’s trickyを唄っているのを聞いてアメリカにはかなわないことを悟ったと言っていた日本のラッパーがいたが、同じような感覚だ。

楽しく作業していると、学校帰りの生徒たちがファブラボを代わるがわる覗いていく。

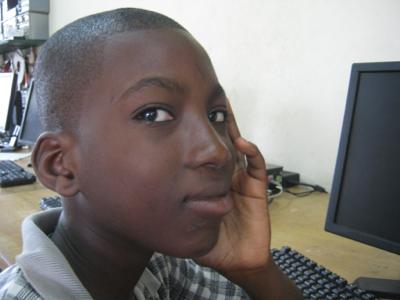

ファブラボ何やってるの?と覗いていく生徒たち

ラボに立ち寄った生徒が、思わずThis is engineering.と漏らしたのが印象的だった。そうさ、これがエンジニアリングなのだ。

さて、部品のマーキングは終わった。マーキングし終わったアルミ板でポーカーの真似事を始める一同。とことん陽気である。

加工は明日に持ち越しなので、昼ごはんを食べよう。昨日のフライドライスがあまりに美味しかったので今日も同じ物を注文してしまった。

昨日と同じフライドライス

うん、さすがに2日目同じ物を食べると昨日ほどの感動はなかった。

ご飯を食べていると、自分のMac book airから音楽が流れている。オベッドがfacebookをやりたいというのでPCを貸していたのだが、通信速度が遅いのか飽きたのか、自分のiTunesをいじりはじめたようだ。この子は本当に音楽が好きなだなあ。ちなみにオベッドはJourneyのSeparate waysと大黒摩季のら・ら・らが気に入ったようだ。

遅めのお昼ごはんを食べ終わると、アブーと一緒に電子パーツを探してタウンへ向かう。マーケットサークルを一人でうろうろしてもわからなかったが、やはりわかりにくい場所だった。これは一度連れて行ってもらわないと無理だ。

HブリッジのTA7291Pが手に入るか聞いてみようとするが、アブーはこれはさすがにないんじゃないかな、という様子。でも、TAと書かれた棚があることに気づく。あそこの中にあるんじゃないかな、と一応店の人に聞いてみると、あった!アブーは、マジで?、すごいと驚いた様子。海を渡ったTOSHIBAのパーツがガーナで手に入った瞬間であった。

海を渡ったTA7291P

ちなみにガーナで電子部品を買いに行く時は型番がすべて。これぐらいの耐電圧のトランジスタ、とかいっても出てこない。

あと、パーツは日本よりも高い。TA7291Pは一個4.2セディだったが、日本で買うと150円である。ちなみにファブラボガーナでは電子部品は購入リストをシェリーに送ると、シェリーがDigi-keyで購入して送ってくれるそうだ。ガーナで買うと高いというので、わざわざDigi-keyを使うこともあるそうだ。ガーナでの電子部品の価格が高いのは、輸送コストと需要が少ないことが背景にあるのだろう。

ラボに帰ると、CNCの作業を再開する。回路のイメージは代替できており、AVRチップ2枚でX,Y,Z軸とスピンドルを駆動できる目算だ。

ステッピングモータのリード線が短いので、ケーブルを延長するためにハンダ付けを行う。アブーが何か見慣れない機材を使っているので、それ何?と聞くと、フューム・エクストラクタだという。

ハンダ付けを行う

煙を吸い取る機械なのだろう。これがあれば一人暮らしの家で焼肉ができるかも、と思ったりした。

おっと、ここでまた停電だ。時間は18:00を回ったところとまだ少し早いが、こうなると作業はできない。家路について明日に備えることにした。

アブーの帰還

朝扉を叩く音がする。開けてみると、アブーだ。ついに帰ってきた。

久しぶりの再会を果たしたのも束の間、状況を報告する。今日AudioCraftに行けそうか、と尋ねると先方から送られてきたメールを見せてくれた。

The spindle is off. There’s so much to do.

どうやらマシントラブルがあったようだ。アブーはこれからAudioCraftに向かって修理して来るという。1時間かそこらで戻ってくるというが、無事に治ればよいのだが。

今日の朝食はククだった。前回よりも飲みやすい。クスをセットで食べるのがアザッソ家の方式らしい。エマニュエル先生は甘いクスはあまり好みではないようだ。

今日はまずLinuxCNCが同梱されたUbuntuをインストールしたい。空のCDある?とダグラスに聞くと、買いに行くから朝ごはん食べるまで待ってて、と言われる。しばらくしてTTIを後にし、お店へ向かう。

TTI最寄りの本屋、A-Z bookshop

この店は、こないだファンティ語のテキストを探していたときに寄った店だ。 無事にCD-Rを購入。

ラボに戻り、ブート用CDを作成してUbuntuをインストールした。 起動してみると、LinuxCNCもインストールされている。

また、並行してスティーブンと一緒にエマニュエル先生に昨日のプロポーザルを持っていく。無事に受理され、校長先生に提出してくれるそうだ。

さて、作業をしているとアブーが帰ってきた。 どうだった?と聞くと、かなり悪い状況だとの返事。スピンドルモータを修理していたら、回路をショートさせてしまったようで動かなくなったとのこと。

想定はしていたが、難しい展開だ。準備していたCNCでの加工はできなくなった。

急遽、対応策をみんなで話し合うことに。話し合いの結果、木材を使わずに金属を使うことになった。ただ、フライホイールの利用を想定していたローターの車輪には、先と変わらず椅子の天板の椅子を使うことに。

どうやってマグネットを支持するか、という点についてはアブーが知恵をだしてくれた。このようなパーツを作ればいいと言って厚紙を切り始めるアブー。設計上のコンセンサスを取る上で、この紙を使った方法は非常に有効だ。より早く、より簡単にイメージを共有することができる。

厚紙を切って部品を造り立体のイメージを共有する

方針が決まったので、あとは部品の切り出しだ。使える部品を洗い出そう、と言って材料をかき集める。大きなアルミ板と、鉄製のシャフト、あとベアリングが集まった。

鉄のシャフトとベアリングを集める

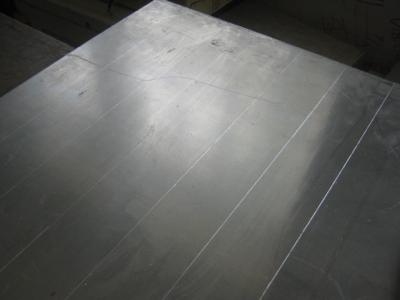

ファブラボに置いてあったアルミ板を使う

さて、 部品の切り出しには図面が必要だ。切り出す図面をプリントアウトしてくれないかな、その前に設計の変更が必要かな?と言われる。

いや、再設計は断じてダメだ。寸法の変更はあるとしても、これ以上CADの書き直しで無駄な時間をとりたくない。木製のプロトタイプの寸法を使えばいいと思う、それをプリントアウトするから待っててくれといってCADを開くが、もともと寸法を入れるつもりがなかったので、ライノの3dmファイルには寸法が表示されていない。急いで図面に寸法を入れ、またマグネット保持用の鉄パーツを設計した。そしてICTラボでプリントアウトを行う。

ところで、ICTラボでプリントをしているときにふと気づく。はて、簡単な2D図面でしかもマニュアル加工なのになんでCAD図面が必要なんだ。手書きのスケッチでもいいじゃないか、と。CADで作業していた30分が無駄のように感じられてテンションが下がったが、まあ仕方ない。どうすれば効率的に進めることができるか、これまで以上に注意を払っていこう。

さて図面も上がったので、実際の加工に移る。アルミ板の加工には部品図のケガキ(マーキング)が必要だ。ケガキ針ある?と尋ねると、ファブラボには置いておらず、機械科にあるとのこと。スティーブンがケガキ針と、あと直角定規を機械科から借りてくると言ってラボから出ていった、

しばらくするとスティーブンがPCを携えてラボに戻ってきた。借りるもののリストをメモとして作っていきたいので、もう一度借用品を教えてくれという。

メモを作成するスティーブン

いいよと伝えるが、はて、必要なのはケガキ針(スクレーパ)と直角定規(トライスクエア)の2つのみだ。メモをとるまでもない。しかもPCを使っているのを見て、さっき設計図をプリントしていた時のことが脳裏をよぎる。「なんでパソコン取り出してるんだ、手書きのメモでいいじゃないか」すかさずスティーブンに「手書きのメモでいいんじゃないの?」と言ってみる。スティーブンはうなずきながら、こう説明してくれた。機械科に行ってきたら、エマニュエル先生名義での借用を請求する書類を持って来なさいと言われた。なので今から書類を作ってエマニュエル先生からサインを貰い、機械科に提出するのだと。その言葉には驚きを隠せなかった。

「たかがケガキ針と直角定規を借りるのになんで書類が必要なんだ」

いちいち上司の許可が要るとは外務省のツイッターじゃあるまいしとは思ったが、仕方がない。ここが国立の教育機関であることを忘れてはいけない。ファブラボはオープンな工房だが、TTIではファブラボはその一部だ。ファブラボを一歩出ると、そこは普通の高校である。

スティーブンは書類を仕上げるとエマニュエル先生の元に向かっていった。しばらくして戻ってきたが、機械科はもう閉まっていたので借りるのは明日になるとのこと。 本当にものづくりには時間がかかるものである。

一応一段落したので、今日はお昼ご飯を食べよう。あまり遠出したくないので、以前コーラを買った近場のお店に向かう。フライドライスありますか?と尋ねると、うちはアチャキ(?)しかないよ、という。フライドライスを食べたいならここを真っすぐ行った奥のお店、というので行ってみると、内装が心持ちちゃんとしたお店を発見。

こんな近くにフライドライス屋が

フライドライス、と店のおばさんに伝えるとおばさんは厨房に入っていった。この店は見た目はファーストフード店っぽいが、オーダーしてから作るようである。メニューを見ていると、他にもビーフやタコのフライドライス、Rice and stewなどがあるようだ。特にRice and stewはまだ食べていないので、今度試してみたいところ。

ところで注目すべきが、店内に置かれた大きなスピーカー。重低音のかかった音楽を流している。タコラディじゅうで聞くこの音楽は、いったい何というジャンルなんだろう。教会からも聞こえてくるから、ゴスペルの部類に入るのかな。とてもリラックス出来る曲である。ただこの店では1曲が延々と繰り返されていたのが気になった。

しばらくしてお店のおばさんが出てきた。フライドライスの価格は6セディ。

久しぶりの豪華な食事

最近の食事はジョロフライストチキン、フフと魚、のように良く言えば素材の味を生かした、率直に言えばあまり調理した感のないものしか食べていなかったが、フライドライスがこんなに美味しいと感じるとは驚きだ。ガーリックとペッパーが利いているし、チキンもスパイシーだ。食べ物を食べるだけですべてを忘れることができる、何とも幸せなひとときだった。

さて、腹ごしらえを終えるとCNCのドライバ製作の作業だ。部品をスーツケースから出して準備をしているとアブーが寄ってきたので、あのCNCのステッピングモータ、アブーがいない間に動いたよと伝えると、「本当に!?」と目を丸くしている。AVR使ったの?というので、うん、Arduinoとトランジスタアレイで作った、と伝える。百聞は一見にしかず、ということで回路を組んで前回と同様に500Hzで回転させる。アブーはすごいうれしそうだ。それもそのはず、自分が設計したCNCのモーターが初めて動いたのだから。

あとはLinuxCNCを使って パルスを生成して、それをAVR側に解読させて励磁信号をトランジスタに送ればいい、ということを説明する。PCとCNCの接続まではもう少しだ。

PCとドライバ回路の接続にはパラレルケーブルがほしい。両端がD-Sub25のコネクタになっているパラレルケーブルを探すが見当たらない。どうしようと思っていると、アブーがこれで作ればいいとフラットケーブルとD-Subのコネクタを持ってきてくれた。

日本ではケーブルが無くなったら秋葉原に買いに行こうとなるが、ここファブラボガーナではケーブルは自作するものだ。確かにパラレルケーブルとはいえ、言ってしまえばただの電線だ。原理・仕組みを理解していれば、ないものは作ることができる。日本での生活では機械の中身は箱のなかに隠されており、それは一方ではストレスを感じることなく製品を利用することを可能にするが、そのような環境では逆にものの成り立ちを知ることが難しい。原理を知ること、仕組みを知ること。ガーナでの体験に学ぶことは大きいのであった。

さて、次はパルスを解読する回路をどうするか。少し外を散歩しながら考える。

励磁モードは4パターンだから、最初のパルスが入力されたら4階層深いループに入り、次にパルスが来たらブレイクして1階層上のループに入り、というのを繰り返したらどうか、と考える。これでもいけそうだが、なんか汚いコードになりそうだ。ここでふと、もっと単純なアルゴリズムに気づく。現在の状態を変数として保持しておいてswitch-caseで条件分岐し、ブレイクする前に変数の値を更新すればいいだけだ。

おお、どうやら先が見えた、もう後はコードを書くだけだ。特につまづくところもなく、手早く済ませる。

そしてLinuxCNCのStepConfウィザードから信号テストの画面を呼び出し、試しにX方向のステッピングを試す。すると…動いた!PCからステッピングモータを駆動したのは自分も初めてなので、感動した。

アブーにPCから制御できたよ、と伝える。ただ、今の状況だと方向を制御していないのでステッピングモータの回転は一方向だ。回転方向を制御するには、方向制御のパルスを検知した時に逆転の励磁をかければよい。これもコードの修正はすぐにできる。

PCにつないで再度LinuxCNCから逆転を試すと…これも成功だ!よし、うまくいった。これでCNCを完成させるめどが立ったと満足する。

ステッピングモータはこの辺にして、次はXBeeだ。これについては先日から手をつけていない。いろいろ調べるうちに、かなり重要なことを忘れていることに気づいた。XBeeのATモードとAPIモードの区別だ。自分は受け取った信号をそのまま透過するATモードを使って独自の通信規格を作ろうとしていたが、ArduinoにはAPIモードを使った際のライブラリが提供されていることを知る。これを使わない手はない。

ATモードからAPIモードへの変更は、X-CTUを使った設定の変更が必要だ。しかし、ここで思わぬ落とし穴にはまってしまった。XBeeに現在書き込まれているファームウェアの読み込みができないのだ。解決策を求めてネットを検索すると、X-CTUを更新することで治るとの情報があったので試すがうまくいかない。

試行錯誤していると、アブーがお祈りがあると言って出ていった。モスクまで行ってお祈りをするようで、わざわざ出かけていくのは大変だなあと思った。バングラデシュでは会社の中で床にござを敷いて上司がお祈りをしていたものだ。

アブーが帰ってくると、時間はもう20:30である。片付けをして帰ろうと思ったが、ここでふと、前から思っていた疑問をアブーに尋ねてみた。いったいガーナ人は一日に何食食べてるの?みんな昼ごはん食べてないみたいだから朝晩の2食?と聞いてみると、笑いながら、大抵は3食だよと答える。ただ、色々作業をしていたりして時間がないと食べないことも多い、という。もちろんそういうときは普通にお腹は減っているらしい。なるほど、納得である。

プロジェクトのてこ入れ

今日はアブーに会うことができるのか。そしてAudioCraftでCNCを動かせるか。

滞在も2週間を経過した。そろそろプロジェクトをスムーズに動かしたいところだ。

期待と不安が錯綜するなか、ラボへ向かう。

ラボへ着くとスティーブンが早速話があるという。もちろん自分のプロジェクトについてだ。

確認すると、先週の土曜日以降、メインプロジェクトは完全にストップしている状態だ。プロトタイプの設計は終わっているが、AudioCraftでの切削加工はアブーがいない現状では進めることができない。

そんな状況に置かれたこのプロジェクトをどう進めていくか、話し合いたいと言ってきてくれた。まずはアブーがどこにいるのか教えてくれないかというと、アブーとは連絡がつかない状態で、タコラディにいるのかアクラにいるのかもわからないという。

今はプロトタイプを一刻も早く完成させるのが先決だが、アブーの所在がわからない現状では打つ手立てがない。分離器が完成した後の粉砕機の話を並行で進める提案も考えられたが、タスクが分散するとプロジェクトの収拾がつかなくなるので辛抱した。スティーブンがアブーにもう一度確認をとってくれるという。

しばらくするとスティーブンが戻ってきて、アブーと連絡がとれたという。今タコラディ行きのバスに乗ったそうだ。だとすれば今日中にはタコラディに戻ってくるだろう。

帰りは当初日曜日の予定だったので喜ぶところではないが、一応の朗報である。今日中にAudioCraftに行ける可能性もある。

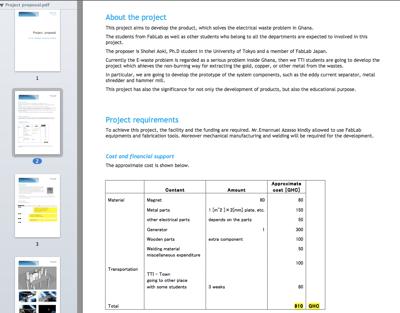

スティーブンからもう一つ提案があるという。このプロジェクトのファンディングは基本的に自分が行うつもりだが、FabLabや学生を巻き込んでいることからも、学校側にもファンディングのお願いをしようということだった。これについてはエマニュエル先生から校長先生の方に話をつけてくれるそうで、その際にはプロジェクトの内容と、経費がどれだけかかるのかを示す必要があるということだ。つまり、プロポーザルを書くことになった。学校側からファイナンス面でのサポートを受けられるのはこちらとしても有難い。

さて、スティーブンとはその2点を確認して作業に戻った。メインプロジェクトについて今動けない状態なので、サブプロジェクトというか、他にできることを進める。

今日はCNCのステッピングモータを動かしてみる。昨日思いついたTA7291Pを2つ使った回路を組んで、Arduinoを使って電源を投入する。すると、動いた!

CNCのステッピングモータが動いた!

これはうれしい。マイコンを使っておらず、ドライバICがないこのラボではステッピングモータを動かしたのは初めてではないだろうか。中華9Vスイッチング電源も役に立った、1000Hzだと若干トルクが弱く、脱調気味であるが、500Hzだと安定している。400パルスで1回転するので、この場合の1秒間の回転数は1.2回転だ。この速度は少し遅い。

調べてみると、Arduinoのdelay関数にはdelay_loop1のような刻みを細かく指定できる関数があるようだ。これを使うともう少し好ましい周波数を探ることができそうだ。とりあえずはこれで良しとする。

モーターの動作確認はできたので、次はG-CODEからパルスを生成するソフトウェア環境を構築する。ソフトウェアにはLinuxCNCを使うため、インストール方法を探っていると、LinuxCNCの使用にはリアルタイムカーネルが必要だそうだ。調べてみると自分でビルドするのは大変だが、あらかじめLinuxCNCが入ったUbuntuパッケージが提供されていることを知る。ラボのWindows端末の一つにこのUbuntuを入れてデュアルブートで使うことにしよう。

しかしLinuxCNCが入ったUbuntuは700MB近くある。この容量ではモデムでのダウンロードは不可能だ。ボーダフォンで行うしかない。ということでLinuxCNCについては後回しにした。

昨日設計したMOSFETモジュールをダグラスに手伝ってもらいながら切削する。cam.pyの使い方は全く未知の世界だ。EAGLEからCAM Processorを起動し、デバイスをGERBER RS274Xにしてジョブを実行するとcmpファイルが生成されるが、これをcam.pyから読み込むのだということを知った。道理で昨日brdファイルが読み込めなかったわけだ。

cam.pyで編集するダグラス

MODELAの裏技らしきものも教えてもらった。言葉では説明しにくいのだが、切削途中にVIEWボタンを押してプロッタを待機位置に移動すると、前回送信されていたデータがMODELAの誤作動を招く。このときVIEWボタンが点滅しているが、UPボタンを長押しするとVIEWボタンの点滅が消えて正常状態に復帰する。

原理が全くもって不明だが、これで治るとは一種のマジックだ。

Wordのテンプレートなど使ったことなかったが、見た目を綺麗にしてみようと思い使ってみた。

プロジェクトのプロポーザル

記載すべき事項は概要、経費、スケジュール、図面などであるが、最も重要なのは必要な予算である。大体こんな感じかな、とできたものをスティーブンに見せる。するとスティーブンからアドバイスがあるという。学校側がかかるコストをすべて負担してくれることはまずない。半分もいかないだろう、おそらく4分の1といったところではないだろうか。彼らが見るのは中身よりも総額である。つまりは、常識的な範囲で多少総額を多めになるようにしておいたほうが良いだろうとのことだ。まあ、どこの誰でも考えることではある。

プロポーザルを書き終わるとHardware centerにプリントアウトに向かう。エマニュエル先生もいらっしゃったので、完成したプロポーザルを確認してもらった。学校側には明日話をしてもらえるようだ。

さて、事務的な作業が終わったので開発に戻る。アブーは結局今日は来ないだろう。ということで、午前中に検討していたCNCソフトウェアをダウンロードするためにボーダフォンに行く事にする。データのダウンロードのために町まで出ないといけないのは一苦労だ。

TTIを出ようとすると、遅くならないようにと守衛さんに言われたので1時間か1時間半で帰ります、と伝えてトロトロに乗り込む。 今日のトロトロにはバックミラーにポムポムプリンがぶら下がっていたのが印象的だった。

久方ぶりのポムポムプリン

ボーダフォンに着くと、1時間の券を買って早速LinuxCNCをダウンロードする。ダウンロードの必要時間はちょうど1時間だ。間に合うのだろうか、と思い30分くらい経ったところで30分延長したいと受付に申し出る。延長の券を売ってくれたが、これがどうにも機能しない。店の人が何回か試したが、駄目である。1時間分のセッションが終わったらもう一度ログインし直してくれと言われたので、ダウンロードが進行中なんですというと、そういうことか、という様子。まあ多分時間内に終わるから大丈夫だよ、と言って受付に戻っていった。結果的にはぎりぎりで間に合ったのだが。

ボーダフォンを出ると、辺りは真っ暗だ。このボーダフォンが位置するCape coast Rd.はものすごい速度で車が飛ばしているので、横断するのには注意が必要だ。ダッカのMohakhaliを貫く通りも横断には一苦労だったが、こっちのほうは交差点がない直線なのでトップスピードは格段に上だ。大型のトレーラーがすごい速度で横を通り過ぎ去っていくのには緊張する。

晩御飯は近くのレストランに入って食べた。

フフと魚のスープ

店を出た瞬間、溝にはまって肝を冷やした。小さい溝だったが、やはり気をつけないといけない。

トロトロに乗るべくLiberation Rd.に向かうが、夜とあって道がわからない。そういえば夜にサークル周辺を歩いたのは初めてだ。やけに真っ暗なことに気づき、たぶん停電しているんだろうなと思う。そうこうしているうちに、何とかLiberation Rd.のトロトロ下車地点にたどり着く。ここで問題なのが、トロトロは降車場所は分かるが乗車場所がわからないということ。そもそもこの時間に北行きのトロトロがあるのだろうか、と思っているとサークル行きのトロトロが到着し、客が降りている。全員が下車し終わるとすぐに別の客が乗っているので、もしや折り返し運転するのではと思って運転手にTTI行く?と聞いてみると乗れという。なるほど、この路線のトロトロは全く休憩をとらずにシャトル輸送しているのか。トロトロの仕組みが分かったのは収穫だ。

TTIの門を通ると、守衛さんがベンチで横になった寝ていた。横を通り過ぎようとすると、今帰ったんだ、と声をかけられる。はい、というと1時間で帰るって言ってたじゃないかと言う。もしかして門限があって、扉を開けて待っててくれたのかな?すいません、トロトロを捕まえられなくて、と言うと、そうだったのかと言う。おやすみなさいと告げて家へ向かう。

家へ向かう道は完全に真っ暗だ。なんだろう、何やらエンジンの音がする。回転数は高くないが音が大きくなることから近づいてくるようだ。しかし姿が全く見えない、車か?まずい、このままだとぶつかる、と思わず手に握っていたLEDライトでアピールする。10mまで近づいた時に2人乗りの原付だと分かった。ライトを点けていないので、あやうくぶつかるところだったが、万事休す。映画で言うと戦闘機に向かって撃たれたミサイルが近づいてくるような感覚だった。

千石電商で買った100円のライトが役に立った。夜の出歩きには懐中電灯は持っていたほうがいい。

家に戻るとご近所さんが外に出ておしゃべりをしていた。家の中よりも外のほうが明るい。”Ghana, always light off” だそうだ。

あせらずに行こう

事務的な朝の作業を済ませると、ラボに向かってCADの修正を行う。

CNCで切り出す木材のパーツにスロットをつけて、再度dxf形式で書き出す作業だ。

作業をしているとオベッドがやってきた。

この子は鼻歌を唄いながら思ったことをつぶやく可愛い子だ。

いつも絵を描いてるよね、と言われる。確かにこの前オベッドがいるときもモデリングの作業をしていた。

君が絵を書くのが好きなら、僕は歌を唄うのが好きだ、とオベッド。この子はいろんなことに疑問を持つので面白い。

絵がうまいんだね、とオベッド。言っておくが自分の絵心の無さは筋金入りだ。自分は絵が下手だけど、ソフトウェアを使ってるから素早く絵が書けるんだよ、と伝える。自分はソフトウェア使えないや、それになんて速くタイピングできるんだ、自分もいつかそんなに速くタイピングしたいなあと言う。

そしてそのラップトップいいね、とオベッド。ガーナ人はみんなMac book airに興味津々だ。何その薄いPC?アップルのPCなの、と尋ねてくる。HDD入ってないの?とオベッド。薄いHDDが入ってるんだよと伝える。すると家にラップトップが欲しいなあ、それ置いてってよ、と言う。残念ながらそれは無理だ。

するとオベッドがあることに気づいた。なんで日本語使えるのにOSの言語設定を英語にしてるの?と。

これには参った。強いて言えば英語ソフトウェアを使っているときに日本語と英語が画面に入り交じっているのが嫌だからというのが理由だが、うまく説明できない。うやむやにしてごまかす。子供はいろんなことに気づくなあ。

他にも、いつ洗濯してるの?洗濯機、手洗い?家に帰ったら一人で何してるの?御飯食べて寝るだけ?とか疑問に思ったことをひたすら聞いてくる。家に帰っても絵を描いてるの?と言われたときは吹き出した。これは仕事だからやってるんだよと言うと、いつも仕事で忙しんだねと言われた。

Facebookをやってる?と聞かれたのでやってるよと答えると、自分もやってるという。彼のアカウントでログインすると、ymailというのを使っていた。こないだ買った蚊取り線香のパッケージに書かれてた代理店もymailだったな。ガーナのメールサービスなのだろうか。

ログインすると、これ見て、avatar知ってる?という。avatarなら知ってるよというが、なんか違う。Avatar: The Last Airbender(アバター 伝説の少年アン)という番組だそうだ。wikipedia見たら日本でもやってたらしい。その登場人物の解説を事細かくしてくれた。

すると今度はこれがお兄さん、と言ってお兄さんにメッセージを送る。

オベッド:hi

お兄さん:what? bad boy

兄弟のやり取りが微笑ましかった。

ところでカメラ持ってないの?と聞かれたのであるよ、と見せると写真をとってくれという。

若干キメ顔のオベッド

すると今度はカメラを手に取り、周りの写真を撮り始めた。

作業中のエベネザ

筆者近影

今度はアングルを工夫し始めた

色々と話に付き合っているとモデリングの作業は完了した。次はMOSFETを実装するPCB基板のパターン作成だ。 まずはEAGLEで回路図を書く。

お昼をもう回っているので、お腹がへったとオベッド。お母さんが家にまだ帰ってきてないようで、ここで時間をつぶしているようだ。しばらく遊んでいたが、どうやら時間が来たようで家に帰っていった。

さて、PCBパターンができたのでMODELAで切り出すことに。まずUbuntuとMODELAのシリアル通信を確認する。うまく通信しないので、シリアルの設定を変更する。ボーレートは9600で合ってそうなので、おそらくハードウェアフロー制御がOFFになっていたのではないかと思う。Linuxではminicomというソフトでシリアル通信を設定できることがわかった。

さて、基板を削り出そうとするとダグラスがやってきてcam.pyの使い方を教えてくれた。このソフトは使ったことないが、すごい多機能だ。Epilogレーザー、OMAXウォータージェット、その他カッティングマシンへのNCコードはひと通り出力できるらしい。もちろんMODELAのRMLもサポートしている。

さらに便利だなと思ったのが、座標の移動にgotoというコマンドを使っている。コマンドラインからMODELAのペンプロッタの座標を移動できるのだ(もともとはmoveというコマンドをリネームしている)。これは便利だ。原点をこのコマンドで調節して、相対座標を使って切削するのか、絶対座標での切削しか知らない自分には新たな発見だ。実際には絶対座標を利用していたが、目視で確認しながら位置を調節できるので、無駄が少ない。ここからも材料を極限まで有効活用するという姿勢が感じ取れる。

さて、自分の作ったbrdファイルをcam.pyで開こうとするが開けない。OS XとLinuxの改行コードの違いによる問題じゃないか、とか原因を探っていると、EAGLEのバージョンが自分の使っている6.2ではなく、5.7であることをダグラスが発見する。

そうなるとUbuntu側のアップデートが必要だ。このネット環境ではたかが数10MBのダウンロードに1時間以上かかる。なかなか不便だ。

あまりに時間がかかるので、自分で作ったRMLスクリプトを転送したが、座標が整合していない。日本ではうまくいっているのに、何でだろう。とりあえずEAGLEのアップデートを待とう。

MOSFETが使えないことにはステッピングモータが試せない。DCモータ用のTA7291Pは2個あるが、バイポーラトランジスタなのでスイッチング速度が遅いのと電圧降下があってステッピングモータには不向きだ。いや、待てよ。ある程度の周波数のパルスには応じるはずだから、テストには使えるはずだ。明日試しに使ってみよう。

夕方になり、モデムのクレジットがなくなったので買いに行く事に。前回のお店ではチャージできなかったので、別の店へ。全部で15セディ分のクーポンが必要だが、店によってはチャージできない可能性がある。よって5セディ買ってチャージしてみてOKなら15セディ買う、という作戦でいく。

まず最初のお店。5セディ購入して、チャージするがactivation code doesn’t exist. と出てチャージできない。例のごとく店のおじさんにチャージできないと言っても無駄なので次の店へ。5セディチャージ、成功だ。あと10セディくれというとAirtelはそれが最後だ、という。みんなMTNかTigoを使ってるのかな。

途中の店で晩ご飯を買った。今日もジョロフライスとチキンのセットだ。お腹へってたのでチキンを2つ、魚も一切入れてくれというと、だめだめ、チキンは1つだけよと言われる。ええ、追加って概念はないの?オリジン弁当だったら唐揚げ一つ追加してくれ、はダメそうだけど、個人商店なのに融通聞かないのね。お金は別で払う、って言わないといけなかったのかな。 ちなみにここではファンタを購入。久しぶりのジュースだ。

さて、Airtelを探して次の店へ。5セディチャージ、ここも成功。あと5セディくれというと、それで最後だという。なんでみんなAirtel持ってないの、と思いながら次の店。5セディくれ、というと2セディと1セディしかないというので2セディ購入してチャージ、成功だ。これで大丈夫、と残りの 3セディを購入する。ちなみにフライドチキンも売っていたので2セディで買った。ショーケースにフライドチキンが並べられている光景は、まさにファミリーマートのファミチキだ。ファミチキのコンセプトってもとはアフリカ起源なんじゃないの?とか勝手に思った。

ラボに帰って晩御飯を食べると作業の続きだ。

ビニール袋に入った水しか飲んでなかったのでファンタは至高の時間

Diecimiela-XBee-XBee-UNOという構成でヘンリーの回路を試すが、シリアル信号を受信していない。XBeeエクスプローラで直接送るとUNOはシリアルを受信している。ということはDiecimiela-XBee間の通信がまずいのか。要素はできていて、点と点をつなぐところまで後もう少しなのだが。

時間は20時を回った。蚊がすごいので退却することにしよう。明日はアブーもきっと来てくれるはず。ちょっとスケジュールが押しているのは若干不安だが、あせらずに行こう。

ガーナに来たことによる考え方の変化

まだ途中だが、備忘録的にメモ。

行く前と行った後で自分の考えの変化の差分を見てみたいが、途中経過も必要だろうということで。

(1)設計図なしにやみくもにやる→✕

ここでは材料は貴重な資源だ。材料を無駄にしないためにも、試作であってもきちんと設計してからでないと切り始めない。自分が「富豪的プログラミングのハード版」と思っていた設計の枠組みは修正を迫られた。

インドのJugaat、タイでの野生のエンジニアリングのように、やってるうちに適応する、というのは時系列をさかのぼって設計の流れをマクロに見た時の話だろう。少なくとも設計者視点ではなさそうだ。

またここではCNCルーターをはじめとするデジタルファブリケーションが使える、という特殊な前提も考慮に入れる必要があった。寸法はきちんと出さないといけないのだ。

(2)ネットで知識を共有できる→△

ネットで調べることができるのはその通りだ。回路図など、ネットを検索して参考にしている。

ただし、(a)回線速度が遅いこと、(b)頻繁に停電することを考慮に入れていなかった。

ファブラボは原理的にはポリコムによる遠隔通信による技術サポートをうたっているが、ガーナの回線ではスカイプも厳しい状況だ。インフラの増強策として、Fab-Fiが使えないか検討している。また、生徒が動画コンテンツによる学習を進めているが、これも容量の軽いGIFアニメなどで代替できないか考えている。

(b)の停電は思ったより深刻な問題だ。電気が切れると工作機械はもちろんハンダも使えない。PCもUPSでしばらくは持つが、ルーターも切れるのでインターネットは遮断される。自分の想定していた知識共有システム(iwrapper)のありかたも、デスクトップではない、何か別の媒体を考える必要がある。バッテリで駆動できるタブレットか、はたまた別のアナログよりの媒体か。